隨著科技的發(fā)展與文明的進(jìn)步,人類的活動(dòng)越來越依賴于信息,因此產(chǎn)生的信息量正在呈指數(shù)級增長,信息的種類也變得紛繁多雜,并且信息存儲的條件也越來越苛刻,當(dāng)前的半導(dǎo)體存儲技術(shù)越來越難滿足日益增長的信息存儲需求。而生命科學(xué)與半導(dǎo)體技術(shù)的融合,給信息存儲帶來了新思路,各種基于生物介質(zhì)的存儲技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,如高容量DNA存儲技術(shù)、寡肽存儲技術(shù)等。

蠶繭 受訪者供圖

中科院上海微系統(tǒng)所陶虎研究員、周志濤助理研究員聯(lián)合美國紐約州立大學(xué)石溪分校劉夢昆教授和德州大學(xué)奧斯汀分校Li Wei,研發(fā)出全球首款天然生物蛋白硬盤存儲器——蠶絲硬盤,實(shí)現(xiàn)了基于蠶絲蛋白的高容量生物存儲技術(shù)。這種存儲技術(shù)以生物兼容性良好、易于摻雜功能化、降解速率可控的天然蠶絲蛋白作為信息存儲介質(zhì),近場紅外納米光刻技術(shù)作為數(shù)字信息寫入方式。

到目前為止,團(tuán)隊(duì)已用這種技術(shù)實(shí)現(xiàn)了圖像和音頻文件準(zhǔn)確記錄、存儲和“閱讀”的原理驗(yàn)證。相關(guān)成果以“A rewritable optical storage medium of silk proteins using near-field nano-optics”為題以長文article形式發(fā)表在國際知名期刊Nature Nanotechnology上,相關(guān)技術(shù)也已申請發(fā)明專利。

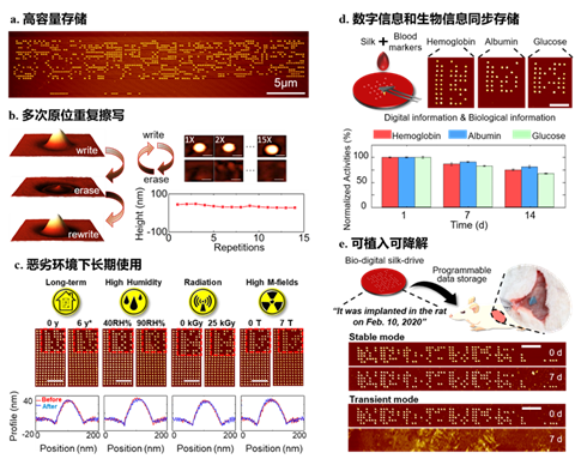

得益于蠶絲蛋白所具備的自身特性,結(jié)合高精度近場快速讀寫手段,蠶絲蛋白存儲器具有如下優(yōu)勢:1)存儲容量大(~ 64 GB/inch2);2)原位可多次重復(fù)擦寫;3)能在高濕度(90 RH%)、高磁場(7 T)或強(qiáng)輻射(25 kGy)等惡劣環(huán)境下長期穩(wěn)定工作;4)可以同時(shí)存儲二進(jìn)制數(shù)字信息以及與生命活動(dòng)直接相關(guān)的生物信息;5)可以植入生物體永久保存,也可以在預(yù)設(shè)的時(shí)間內(nèi)可控降解。

圖1. 基于近場紅外納米光刻的蠶絲蛋白信息存儲技術(shù)

上海微系統(tǒng)所2020前沿實(shí)驗(yàn)室主任陶虎研究員作為該項(xiàng)技術(shù)的首倡者和主要發(fā)明人介紹說:“蠶絲蛋白存儲器作為一種高容量、高可靠性的新型存儲技術(shù),不僅可以像普通半導(dǎo)體硬盤那樣存儲數(shù)字信息;還可為活性生物信息儲存提供一個(gè)功能巨大的平臺,用于采集存儲生物信息,同時(shí)存儲人體DNA和血液樣本;并且這種存儲器還能按照預(yù)設(shè)的時(shí)序可控銷毀,從而用于信息保密。此外,由于蠶絲蛋白存儲器極易摻雜各種功能分子進(jìn)行功能化,因而可以增加信息存儲的維度。未來通過對蠶絲蛋白存儲器存儲容量和讀寫速率的不斷優(yōu)化改進(jìn),該技術(shù)有可能成為下一代高容量、高可靠的信息存儲技術(shù)”。

圖2. 蠶絲蛋白存儲器具備的優(yōu)勢

紐約州立大學(xué)石溪分校劉夢昆教授作為論文的共同通訊作者介紹說:“相比傳統(tǒng)紫外光刻和電子束光刻技術(shù),基于原子力顯微鏡的近場光學(xué)技術(shù)為生物材料在納米尺度下的原位加工和表征提供了可能,通過納米針尖將紅外光聚焦在極小的尺度下,對蠶絲蛋白進(jìn)行改性從而達(dá)到信息存儲和讀取的目的。后期可以進(jìn)一步結(jié)合多探針平行加工技術(shù)和快速移動(dòng)平臺,未來有潛力實(shí)現(xiàn)可比擬商業(yè)化硬盤存儲器的存儲密度和讀寫速度”。