摘 要: 在分析傳統(tǒng)平衡線圈原理的基礎(chǔ)上,提出了一種改進(jìn)的平衡線圈結(jié)構(gòu),以滿足不同的應(yīng)用需求。首先對(duì)該種平衡線圈的原理進(jìn)行分析,據(jù)此設(shè)計(jì)了一種由平衡線圈、信號(hào)處理電路和ATmega8等構(gòu)成的高靈敏度金屬檢測(cè)系統(tǒng)。通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該金屬探測(cè)器的檢測(cè)效果,并提出了部分改進(jìn)措施。

關(guān)鍵詞: 金屬探測(cè);平衡線圈技術(shù); ATmega8

金屬檢測(cè)系統(tǒng)可用于農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)中化工、橡膠、制塑、食品加工、采礦、采煤等行業(yè),還可應(yīng)用于食品、藥品、玩具等領(lǐng)域。食品是人們?nèi)粘I钪胁豢苫蛉钡奈镔|(zhì)資源,其質(zhì)量的好壞將直接影響人們的生活質(zhì)量與身體健康。在食品生產(chǎn)過程中,金屬探測(cè)器的應(yīng)用是質(zhì)量控制的有效手段之一[1]。目前,在實(shí)踐中得到應(yīng)用的感應(yīng)式金屬探測(cè)技術(shù)主要有巨磁電阻傳感器檢測(cè)技術(shù)、LC諧振檢測(cè)技術(shù)和平衡線圈檢測(cè)技術(shù)3種。

其中,巨磁電阻(GMR)傳感器是20世紀(jì)90年代中期引入到金屬探測(cè)中的一種新技術(shù),基于GMR效應(yīng)的磁傳感器具有體積小、靈敏度高、線性范圍寬、響應(yīng)頻率高和溫度特性好等優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)是檢測(cè)盲區(qū)大[2];LC諧振檢測(cè)技術(shù)是利用金屬物體靠近LC諧振電路時(shí)會(huì)使電路失諧的特點(diǎn)來檢測(cè)金屬的,其靈活性高,但參數(shù)受溫漂影響,容易失諧; 平衡線圈技術(shù)檢測(cè)靈敏度高,抗干擾強(qiáng),已得到較多應(yīng)用,由于其占用空間較大,其某些應(yīng)用受到限制。

基于此,本文提出一種改進(jìn)的平衡線圈結(jié)構(gòu),以滿足不同的應(yīng)用需求。

1 傳統(tǒng)平衡線圈技術(shù)

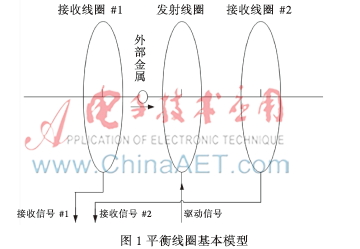

平衡線圈技術(shù)在高精度金屬探測(cè)器中已經(jīng)得到應(yīng)用,其一般結(jié)構(gòu)如圖1所示。3個(gè)圓形線圈等直徑,且中心軸在一條直線上,發(fā)射線圈在中間,接收線圈位于兩側(cè)。兩個(gè)接收線圈與發(fā)射線圈等距排列,金屬物體沿線圈中心軸線進(jìn)入裝置。發(fā)射線圈中通有特定頻率的正弦電流,在線圈周圍產(chǎn)生一個(gè)正弦交變磁場(chǎng)。交變的磁場(chǎng)會(huì)在兩個(gè)接收線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),根據(jù)對(duì)稱性,接收線圈#1和#2中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)等大反向,將這兩個(gè)信號(hào)接入到高精度微分放大器中,放大器的輸出信號(hào)為零。當(dāng)有金屬異物沿中心軸先后通過兩個(gè)接收線圈時(shí),因?yàn)榫嚯x的不同,渦流在兩個(gè)線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)不同,從而得到差分電壓信號(hào)[3]。

2 改進(jìn)的平衡線圈技術(shù)

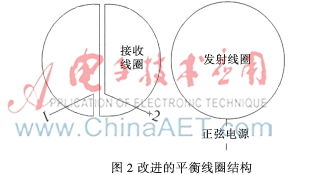

前文介紹的具有軸對(duì)稱特性的圓形平衡線圈是比較常見的一種結(jié)構(gòu),而考慮到食品行業(yè)金屬探測(cè)器現(xiàn)場(chǎng)的要求,比如給出的空間很小的情況下,可以對(duì)線圈的形狀和排列方式進(jìn)行一定的變化,把檢測(cè)線圈設(shè)計(jì)為銅導(dǎo)線兩半圓反向繞制,結(jié)構(gòu)如圖2所示。

發(fā)射線圈與接收線圈平行上下排列。接收線圈不再是兩個(gè)獨(dú)立的線圈平行排列,而是由大小和匝數(shù)相同的兩個(gè)半圓形線圈構(gòu)成,且左右兩個(gè)半圓形線圈的繞向相反。發(fā)射線圈與兩個(gè)接收線圈邊界大小一致。

發(fā)射線圈通入角頻率為ω的交變電流Ι,產(chǎn)生均勻分布的交變磁場(chǎng)。磁場(chǎng)在兩個(gè)接收線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)相同,但由于左側(cè)線圈中的電流方向和右側(cè)線圈中的電流方向相反,從而使得兩個(gè)線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)相互抵消。

3 檢測(cè)原理及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

3.1 基本原理

本文采用的檢測(cè)電路為平衡式檢測(cè)電路。發(fā)射線圈在有脈沖信號(hào)通入后,即可在線圈周圍建立起交變磁場(chǎng),使得接收線圈產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。設(shè)計(jì)中,采用改進(jìn)的平衡線圈作為傳感器探頭結(jié)構(gòu),兩個(gè)半圓形線圈反向纏繞,并且完全對(duì)稱,由于發(fā)射線圈本身為軸對(duì)稱結(jié)構(gòu),其垂直方向上產(chǎn)生的磁場(chǎng)也是軸對(duì)稱的,這樣與發(fā)射線圈同軸放置的接收線圈中產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)等大反向,相互抵消,理想情況下線圈中無電動(dòng)勢(shì)輸出。當(dāng)有金屬物體從線圈之間經(jīng)過時(shí),由于金屬物體自身在交變磁場(chǎng)中的渦流和磁滯效應(yīng),必將破壞接收線圈的電動(dòng)勢(shì)平衡,所以通過探測(cè)接收線圈的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),可以判斷金屬物體是否存在[4]。

3.2 硬件檢測(cè)電路結(jié)構(gòu)

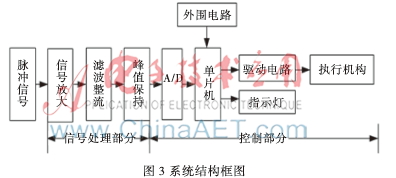

整個(gè)硬件檢測(cè)電路主要由信號(hào)處理和單片機(jī)控制兩部分構(gòu)成,其結(jié)構(gòu)框圖如圖3所示。

3.2.1 信號(hào)處理部分

該部分主要包括對(duì)檢測(cè)線圈中電壓差值的放大、濾波、整流和峰值保持,確保將信號(hào)的有關(guān)特征值準(zhǔn)確完整地輸送給控制電路。

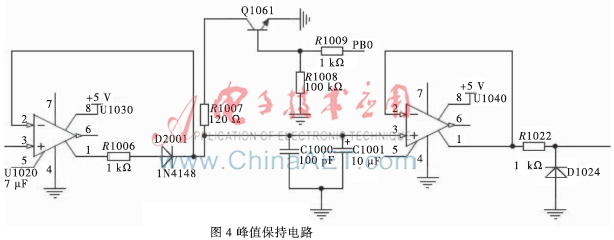

其中,峰值保持電路如圖4所示,作為檢測(cè)電路的重要部分,它是為了更準(zhǔn)確地檢測(cè)接收信號(hào)的幅值。前后兩級(jí)的電壓跟隨器,保證了峰值保持的準(zhǔn)確性和完整性。

由于二極管的存在,使得電路只能單向?qū)ǎ诓挥|發(fā)放電信號(hào)的情況下,電容只能充電而不能放電,在經(jīng)歷過若干個(gè)周期之后,電容上的電壓即為正弦信號(hào)的峰值電壓。選擇充電電容,既不能太大,太大導(dǎo)致充電速度慢;也不能太小,太小導(dǎo)致捕獲的電壓不穩(wěn)定。設(shè)置放電按鈕,一是為了實(shí)驗(yàn)方便,二是為設(shè)備的重新整定提供便利。

3.2.2 控制部分

主要包括對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換和讀取,單片機(jī)最小系統(tǒng)以及軟件的設(shè)計(jì),當(dāng)檢測(cè)到金屬時(shí),輸出特定的信號(hào)點(diǎn)亮指示燈,并通過驅(qū)動(dòng)電路執(zhí)行相關(guān)動(dòng)作。

(1) A/D轉(zhuǎn)換。為了提高檢測(cè)精度,需要將數(shù)字量的位數(shù)盡量提高,而單片機(jī)自帶的A/D轉(zhuǎn)換通道只有8位,因此,我們采用外置的A/D轉(zhuǎn)換模塊MAX187。

(2)單片機(jī)最小系統(tǒng)設(shè)計(jì)。ATmega8單片機(jī)的最小系統(tǒng)由電源部分、復(fù)位部分以及晶振部分3部分實(shí)現(xiàn)。其中,電源部分由5 V直流穩(wěn)壓電源提供。復(fù)位部分在單片機(jī)內(nèi)部設(shè)置后,通過復(fù)位引腳引出。晶振部分采用外部晶振來提供高精度的系統(tǒng)時(shí)鐘頻率。

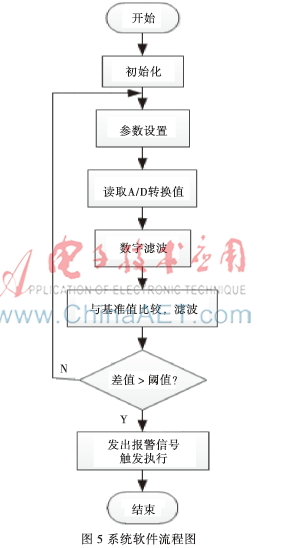

(3)軟件設(shè)計(jì)。軟件是檢測(cè)控制系統(tǒng)的核心,整個(gè)系統(tǒng)的檢測(cè)功能是否完備和實(shí)用主要看應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)水平。本文從系統(tǒng)的實(shí)用性、可靠性及方便靈活性等幾個(gè)方面出發(fā),使程序滿足設(shè)計(jì)的功能要求[5]。整個(gè)系統(tǒng)的軟件包括主程序、外部中斷程序、數(shù)字濾波程序、比較判斷子程序及發(fā)光報(bào)警等若干子程序,系統(tǒng)軟件流程圖如圖5所示。

4 實(shí)驗(yàn)分析

4.1 實(shí)驗(yàn)條件

發(fā)射線圈:直徑為20 cm的圓形線圈,由直徑1.5 cm的30匝利茲線繞制;

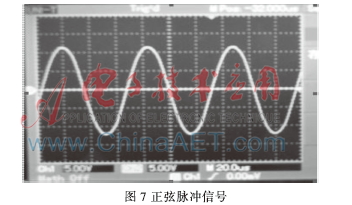

發(fā)射信號(hào):110 V/20 kHz的正弦脈沖,功率為500 W;

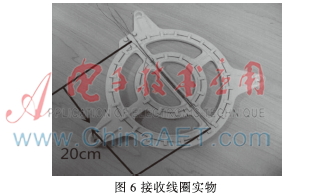

接收線圈:直徑為20 cm;由10匝直徑為0.2 mm的利茲線兩半圓反向繞制,實(shí)物如圖6所示。

4.2 檢測(cè)信號(hào)的波形

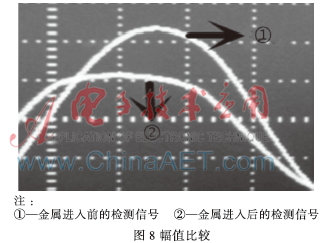

向發(fā)射線圈通入圖7所示的正弦脈沖信號(hào),通過示波器測(cè)量某金屬異物通過探頭前后,接收信號(hào)幅值的變化,將兩個(gè)信號(hào)同時(shí)顯示,幅值比較波形如圖8所示,來反映金屬物體的存在。

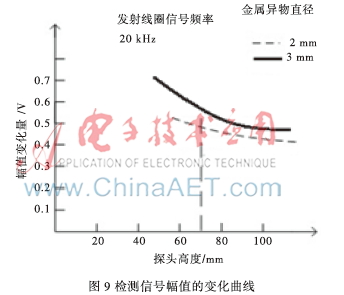

總體而言,在發(fā)射信號(hào)強(qiáng)度確定的情況下,金屬探測(cè)器檢測(cè)精度主要與雙線圈之間的距離有關(guān)。通過一系列實(shí)驗(yàn),可以得出不同半徑的金屬異物進(jìn)入到檢測(cè)線圈前后所對(duì)應(yīng)的檢測(cè)信號(hào)幅值的變化。以鐵磁性樣品,探頭高度70 mm為條件,以兩線圈的豎直距離為橫坐標(biāo),可以繪制出如圖9所示對(duì)應(yīng)的檢測(cè)信號(hào)幅值的變化曲線。

由圖9可見,在發(fā)射線圈中脈沖信號(hào)強(qiáng)度一定的前提下,隨著探頭高度增加,即雙線圈之間距離增大,檢測(cè)信號(hào)的幅值變化量呈遞減趨勢(shì),也就是線圈距離越大,檢測(cè)精度越低;同時(shí),在脈沖信號(hào)強(qiáng)度與線圈距離不變時(shí),檢測(cè)信號(hào)的幅值變化量會(huì)隨著金屬異物直徑的增大而變大。

本文在傳統(tǒng)平衡線圈原理的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了靈敏度和可靠性更高的新式平衡線圈結(jié)構(gòu),并以此理論技術(shù)為基礎(chǔ),結(jié)合應(yīng)用到的檢測(cè)原理以及電路構(gòu)成,設(shè)計(jì)了一種新形的金屬探測(cè)器。通過實(shí)驗(yàn)說明本文設(shè)計(jì)能夠達(dá)到較高的精度,滿足市場(chǎng)的需求。

參考文獻(xiàn)

[1] 許凱.論金屬探測(cè)器的發(fā)展與市場(chǎng)現(xiàn)狀[J].中國(guó)安防產(chǎn)品信息,2004(1):52-53.

[2] 劉慧娟. 一種新型智能金屬探測(cè)器[J]. 北方交通大學(xué)學(xué)報(bào), 2001,25(1):95-99.

[3] 孟昭敦.電磁場(chǎng)導(dǎo)論[M].北京:中國(guó)電力出版社, 2004.

[4] NONAKA Y. Simultaneous measurement of the resistivity and permeability of a film sample with a double coil[C]. IEEE Inst. and Meas. Tech. Conference,Hamamatsu, Japan: 1994.

[5] 朱恒軍,王發(fā)智,姚仲敏.基于單片機(jī)的數(shù)字濾波算法分析與實(shí)現(xiàn)[J].齊齊哈爾大學(xué)學(xué)報(bào),2008,24(6):53-55.