溫室氣體的過量排放導(dǎo)致溫室效應(yīng)不斷增強(qiáng),對全球氣候產(chǎn)生不良影響,二氧化碳作為溫室氣體中最主要的部分,減少其排放量被視為解決氣候問題最主要的途徑,如何減少碳排放也成為了全球性議題。

為承擔(dān)解決氣候變化問題中的大國責(zé)任、推動(dòng)我國生態(tài)文明建設(shè)與高質(zhì)量發(fā)展,習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上的講話上提出“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值,努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”,指明我國面對氣候變化問題要實(shí)現(xiàn)的“雙碳”目標(biāo)。

一、碳達(dá)峰與碳中和的定義

碳達(dá)峰

碳達(dá)峰就是指碳排放量達(dá)峰,即二氧化碳排放總量在某一個(gè)時(shí)期達(dá)到歷史最高值,之后逐步降低。其目標(biāo)為在確定的年份實(shí)現(xiàn)碳排放量達(dá)到峰值,形成碳排放量由上漲轉(zhuǎn)向下降的拐點(diǎn)。碳達(dá)峰是碳中和實(shí)現(xiàn)的前提,碳達(dá)峰的時(shí)間和峰值高低會(huì)直接影響碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的難易程度,其機(jī)理主要是控制化石能源消費(fèi)總量、控制煤炭發(fā)電與終端能源消費(fèi)、推動(dòng)能源清潔化與高效化發(fā)展[1]。

目前世界上已有部分國家實(shí)現(xiàn)了碳達(dá)峰,如英國和美國分別于1991年和2007年實(shí)現(xiàn)了碳達(dá)峰(圖1),進(jìn)入了達(dá)峰之后的下降階段。在英國和美國碳達(dá)峰后,兩者的碳排放量并未產(chǎn)生直接的下降,而是先進(jìn)入平臺期,碳排放量在一定范圍內(nèi)產(chǎn)生波動(dòng),之后進(jìn)入碳排放量穩(wěn)定下降階段。

圖1 1930年-2019年英國和美國碳排放量。注:數(shù)據(jù)來源于Our World in Data

碳中和

碳中和即為二氧化碳凈零排放,指的是人類活動(dòng)排放的二氧化碳與人類活動(dòng)產(chǎn)生的二氧化碳吸收量在一定時(shí)期內(nèi)達(dá)到平衡[2]。其中人類活動(dòng)排放的二氧化碳包括化石燃料燃燒、工業(yè)過程、農(nóng)業(yè)及土地利用活動(dòng)排放等,人類活動(dòng)吸收的二氧化碳包括植樹造林增加碳吸收、通過碳匯技術(shù)進(jìn)行碳捕集等。

碳中和有兩層含義,狹義上的碳中和即指二氧化碳的排放量與吸收量達(dá)到平衡狀態(tài),廣義上的碳中和即為所有溫室氣體的排放量與吸收量達(dá)到平衡狀態(tài)。碳中和的目標(biāo)就是在確定的年份實(shí)現(xiàn)二氧化碳排放量與二氧化碳吸收量平衡。碳中和機(jī)理即為通過調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、提高資源利用效率等方式減少二氧化碳排放,并通過CCUS(碳的捕集、利用與封存)、生物能源等技術(shù)以及造林/再造林等方式增加二氧化碳吸收。

目前蘇里南與不丹分別于2014年和2018年宣布已經(jīng)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)[3]。兩國的能源需求量均較低,產(chǎn)生的碳排放量較少;同時(shí)蘇里南與不丹的森林覆蓋率分別在90%和60%以上,較高的森林覆蓋率提升了其碳匯能力。在這兩方面的作用下,不丹與蘇里南的達(dá)到了碳中和。

二、“雙碳”目標(biāo)產(chǎn)生的背景

減少碳排放以應(yīng)對氣候變化逐步成為全球共識

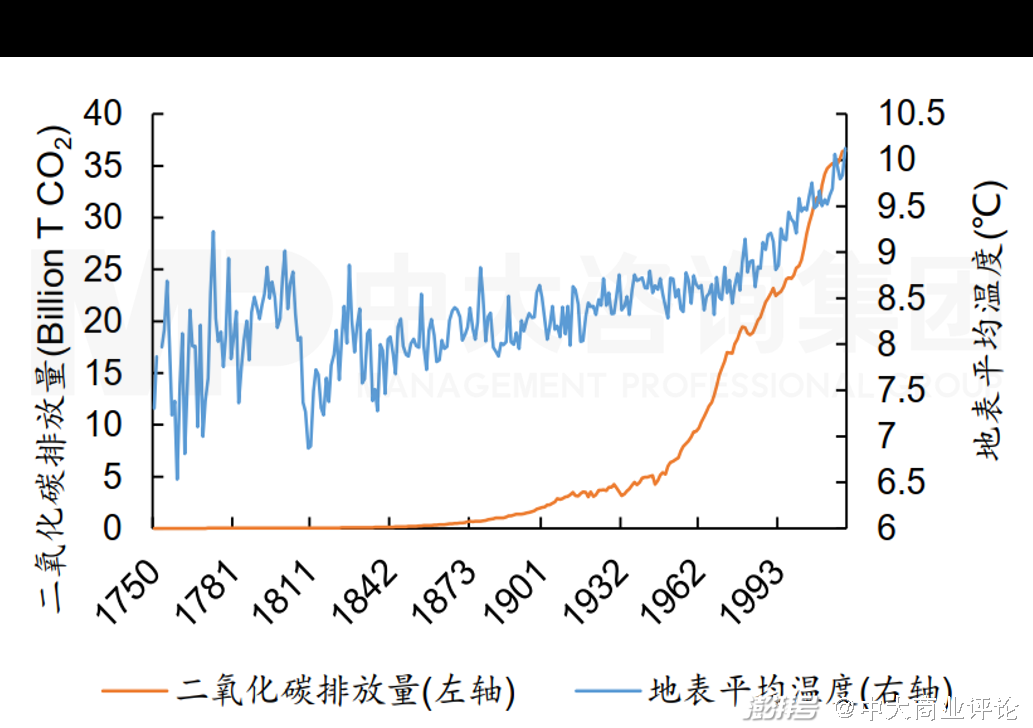

不良?xì)夂蜃兓臑?zāi)難性影響推動(dòng)全球減少碳排放。自從人類社會(huì)進(jìn)入工業(yè)化時(shí)代以來,以二氧化碳為主的溫室氣體排放量迅速增加,溫室氣體濃度升高強(qiáng)化了大氣層阻擋熱量逃逸的能力,形成更強(qiáng)的溫室效應(yīng),從而產(chǎn)生了溫室氣體排放與氣候變化之間的緊密聯(lián)系[4]。

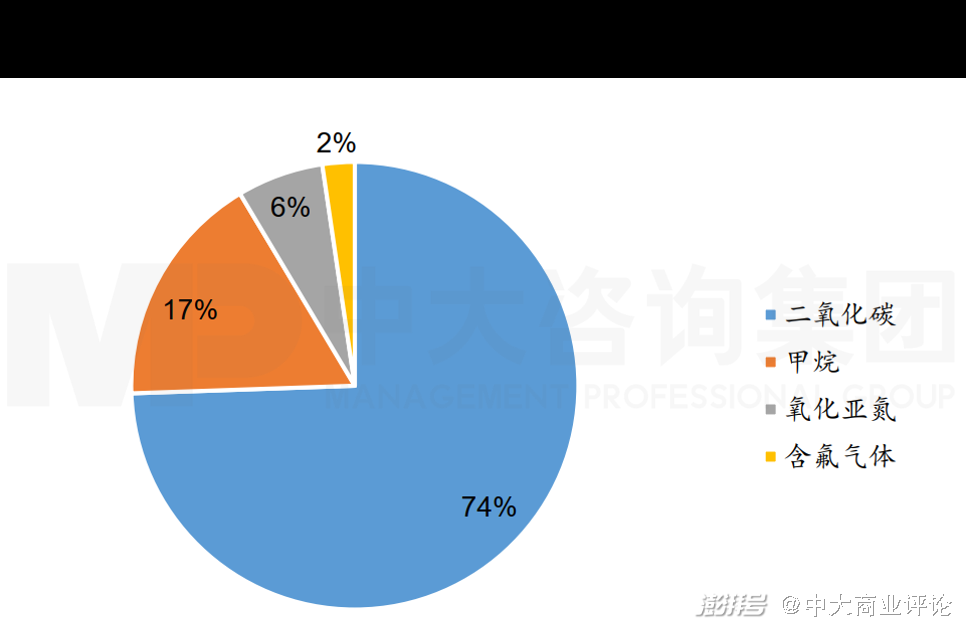

2019年,二氧化碳排放量達(dá)到364.4億噸,占所有溫室氣體的比重高達(dá)74%,是造成溫室效應(yīng)的最主要原因。全球地表平均氣溫與二氧化碳排放量呈現(xiàn)出相同的變化態(tài)勢,在2019年達(dá)到了10.13℃,與1750年相比升高了2.82℃。政府間氣候變化專門委員會(huì)在第5次評估報(bào)告中指出前工業(yè)時(shí)代以來二氧化碳等溫室氣體的濃度不斷上升,這一現(xiàn)象極有可能是氣候變化的主要原因[6]。

雖然近年來全球碳排放量的增長速度有所放緩,但全球二氧化碳排放量仍未到達(dá)頂峰[5],意味著未來氣候變化問題依舊嚴(yán)峻。氣候變化對人類賴以生存的自然環(huán)境產(chǎn)生了破壞性的影響,包括極端天氣事件的增多、海平面上升、農(nóng)作物生長受影響等,因此控制碳排放以減緩全球氣候變暖,從而促進(jìn)人類社會(huì)健康發(fā)展成為了重要的全球議題。

圖2 2018年溫室氣體構(gòu)成。注:數(shù)據(jù)來源于OECD

圖3 1750年-2019年全球年度二氧化碳排放量與地表平均溫度。注:數(shù)據(jù)來源于Our World in Data,Climate Watch

減少碳排放以應(yīng)對氣候變化逐步成為全球共識。全球?yàn)閼?yīng)對氣候危機(jī),通過歷次氣候大會(huì)形成了階段性的減排原則和減排目標(biāo),“碳中和”即為本世紀(jì)中葉的目標(biāo)。

1992年,聯(lián)合國組織簽訂了《聯(lián)合國氣候變化框架公約》,確定了“共同但有區(qū)別的責(zé)任”原則,要求發(fā)達(dá)國家先采取措施控制溫室氣體的排放,并逐步為發(fā)展中國家提供資金和先進(jìn)技術(shù);而發(fā)展中國家在發(fā)達(dá)國家的幫助下,采取對應(yīng)的措施減緩或適應(yīng)氣候變化。

1997年,《聯(lián)合國氣候變化框架公約的京都議定書》(《京都議定書》)達(dá)成,并于2005年2月正式生效。《京都議定書》設(shè)定了溫室氣體排放控制目標(biāo),規(guī)定了締約方的減排任務(wù);更重要的是其以法規(guī)的形式限制溫室氣體排放,并確定了三種靈活合作機(jī)制:清潔發(fā)展機(jī)制、聯(lián)合履行機(jī)制和排放貿(mào)易機(jī)制。

2005年,歐盟碳排放交易系統(tǒng)開始運(yùn)行,標(biāo)志著減排方式中的排放權(quán)交易開始實(shí)施,助力各國減少碳排放,同時(shí)促進(jìn)碳金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2015年,第二份有法律約束力的氣候協(xié)議——《巴黎協(xié)定》正式通過,為2020年之后全球應(yīng)對氣候變化的行動(dòng)做出安排:較工業(yè)化前溫度水平,全球平均氣溫升高程度應(yīng)控制在2攝氏度之內(nèi),并努力做到升溫在1.5攝氏度之內(nèi),并且在本世紀(jì)下半葉實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放;同時(shí)《巴黎協(xié)定》要求各締約方遞交國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo),截至2021年8月10日,共有192個(gè)締約方遞交了國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo),共同為控制碳排放而努力。

2020年12月12日,氣候雄心峰會(huì)上,聯(lián)合國秘書長強(qiáng)調(diào)聯(lián)合國2021年中心目標(biāo)是在全球組建21世紀(jì)中葉前實(shí)現(xiàn)碳中和的全球聯(lián)盟。

融入全球治理、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展推動(dòng)中國提出“雙碳”目標(biāo)

面對全球范圍內(nèi)開展氣候行動(dòng)的趨勢,我國從1979年開始逐漸推進(jìn)節(jié)能減排工作,積極推動(dòng)應(yīng)對氣候變化的措施,主動(dòng)承擔(dān)起大國責(zé)任,為實(shí)現(xiàn)人類社會(huì)的健康發(fā)展做出努力。同時(shí),日益嚴(yán)峻的生態(tài)環(huán)境問題要求我國的發(fā)展模式需要向可持續(xù)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。在這兩方面背景下,我國提出了“雙碳”目標(biāo)。

中國需要在應(yīng)對氣候行動(dòng)中展現(xiàn)大國擔(dān)當(dāng)。

2020年,中國GDP達(dá)到101.60萬億元,占全球GDP比重的17.38%,是世界第二大經(jīng)濟(jì)體。同時(shí),2019年,中國碳排放達(dá)到101.8億噸,占全球碳排放的27.92%,是世界上年度碳排放最多的國家,在此情況下,中國的氣候行動(dòng)一直備受國際關(guān)注。

關(guān)于減少碳排放的責(zé)任,從歷史累計(jì)數(shù)據(jù)來看,西方國家的排放主要從工業(yè)革命開始就已經(jīng)進(jìn)行,而發(fā)展中國家的碳排放起始時(shí)間相對較晚,應(yīng)該以歷史累計(jì)碳排放量還是以現(xiàn)在的碳排放量來分擔(dān)責(zé)任一直是一個(gè)博弈點(diǎn)。

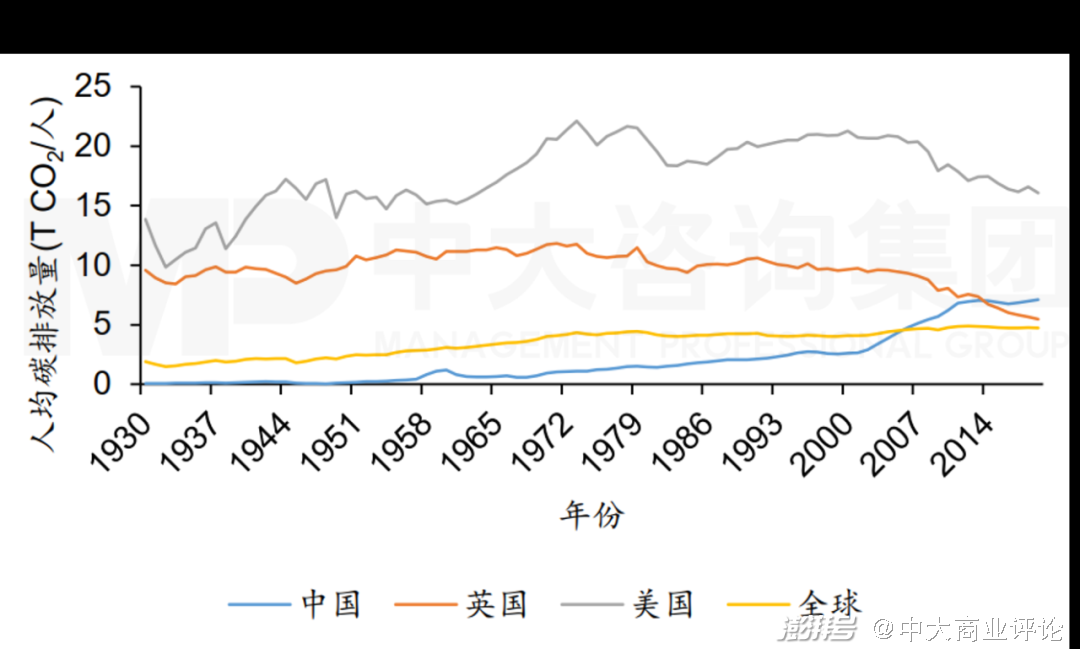

從人均碳排放的角度來看,發(fā)達(dá)國家的人均碳排放量雖然在逐漸下降,但是仍有部分發(fā)達(dá)國家高于發(fā)展中國家(圖4),特別是人均累計(jì)碳排放量遠(yuǎn)高于發(fā)展中國家(圖5),國家的發(fā)展需要不斷地累積才能達(dá)到一定的高度來滿足本國人民的需求,發(fā)展中國家當(dāng)前階段的發(fā)展對能源消耗、工業(yè)化建設(shè)等活動(dòng)有更高需求,會(huì)使自身實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)更為困難。

因此,發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家在應(yīng)對氣候變化問題上存在核心的利益矛盾。在此情況下,面對世界領(lǐng)導(dǎo)結(jié)構(gòu)變化的國際形勢,中國不糾結(jié)于歷史碳排放總量等問題,主動(dòng)提出加強(qiáng)國家自主貢獻(xiàn)以及“雙碳”目標(biāo),是對國際社會(huì)關(guān)注的積極回應(yīng),是中國在《巴黎協(xié)定》下具有里程碑意義的減排目標(biāo),表明中國堅(jiān)決維護(hù)《巴黎協(xié)定》、積極進(jìn)行氣候治理的決心,同時(shí)也是體現(xiàn)中國融入全球治理、體現(xiàn)大國責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)谋憩F(xiàn)。

圖4 1930年-2019年中國、英國、美國和全球人均碳排放量。注:數(shù)據(jù)來源于Our World in Data

圖5 中國、英國、美國和全球人均累計(jì)碳排放量(1900年-2019年)。注:數(shù)據(jù)來源于Our World in Data

實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展是推動(dòng)我國提出“雙碳”目標(biāo)的另一個(gè)重要原因。

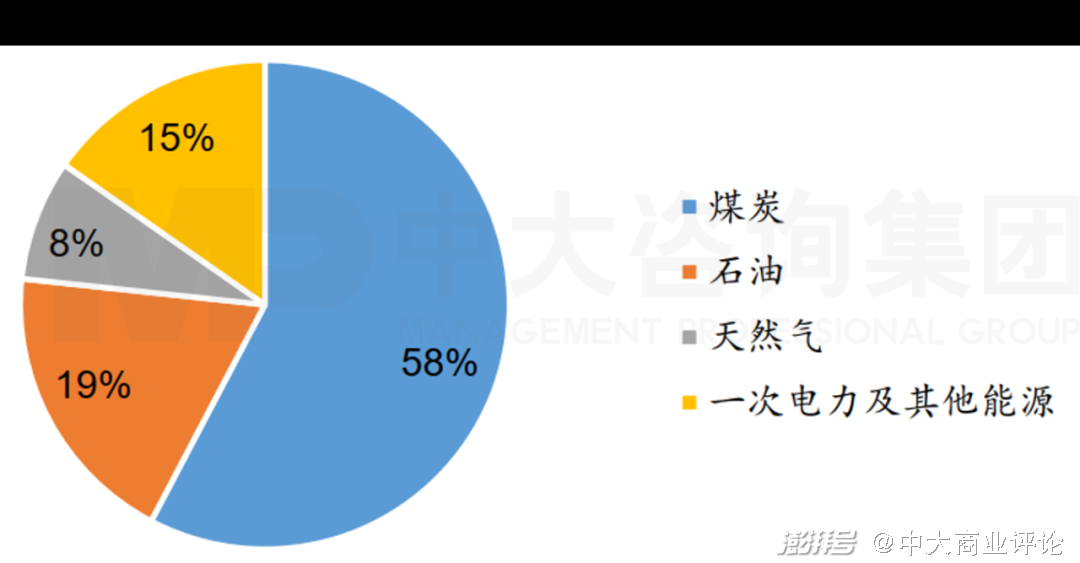

過去幾十年來,中國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,對能源需求不斷走高,而我國能源結(jié)構(gòu)以化石燃料為主,2019年,煤炭、石油、天然氣三者占比達(dá)到85%(圖6),大量的化石燃料使用造成了碳排放持續(xù)增加。2019年,化石燃料帶來的碳排放量占比達(dá)到92%(圖7)。大量的碳排放同樣使我國產(chǎn)生了氣候變化問題,地表平均溫度也從1990年的7.14℃逐步升高到2019年的10.17℃ (圖8),氣候變暖現(xiàn)象愈發(fā)明顯。

根據(jù)《2020年中國氣候公報(bào)》,在氣溫方面,近年來全國平均高溫日數(shù)呈現(xiàn)出上升趨勢,且極端高溫事件偏多而極端低溫事件偏少;在降水方面,2020年我國平均降水量較常年多10.3%,暴雨日數(shù)較常年多24.1%,全國共出現(xiàn)了37次區(qū)域性暴雨天氣過程,造成了大量經(jīng)濟(jì)損失。

此外,化石燃料屬于不可再生能源,從長期來看,對化石能源的過度依賴不利于我國實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。面對可持續(xù)發(fā)展的要求,我國提出了“雙碳”目標(biāo)以控制碳排放,倒逼能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,改善生態(tài)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

圖6 2019年中國各類能源消耗占比。注:數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局

圖7 2019年中國各類能源碳排放占比。注:數(shù)據(jù)來源于Our World in Data

圖8 1900年-2019年我國碳排放量與地表平均溫度。注:數(shù)據(jù)來源于Our World in Data,Climate Watch

三、全球主要國家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)碳中和的路徑

目前大量國家與地區(qū)提出了碳中和目標(biāo),如美國、歐盟、英國等提出要在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和,我國提出要在2060年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。大部分國家以調(diào)整能源結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),對各產(chǎn)業(yè)制定了碳中和實(shí)現(xiàn)路徑,力圖通過能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整來實(shí)現(xiàn)碳中和。

調(diào)整能源結(jié)構(gòu),推動(dòng)能源脫碳

目前全球能源消耗中石油、煤炭、天然氣占比一直在80%以上,清潔能源的占比雖然在逐漸提高,卻仍在20%以下(圖 9)。因此,各國紛紛從能源供給方面入手,發(fā)展清潔能源、提高清潔能源占比以調(diào)整能源結(jié)構(gòu),逐步推動(dòng)能源脫碳,進(jìn)而減少碳排放以實(shí)現(xiàn)碳中和。

各國具體實(shí)施策略主要從兩方面入手,一是降低化石燃料的消耗,在能源消耗結(jié)構(gòu)中化石燃料占比極高,導(dǎo)致能源消耗過程中產(chǎn)生了大量的碳排放,因此部分國家將降低化石燃料的消耗以弱化對化石能源的依賴視為重要策略。

例如,2017年聯(lián)合國氣候大會(huì)召開時(shí),英國、法國等20個(gè)國家聯(lián)合美國的兩個(gè)州共同成立了棄用煤炭發(fā)電聯(lián)盟(The Powering Past Coal Alliance),逐漸淘汰煤炭發(fā)電;丹麥停止發(fā)放石油和天然氣開采許可證,并提出在2050年停止開采化石燃料;美國也開始出臺政策暫停部分地區(qū)的石油與天然氣開采活動(dòng);我國也在逐步要求不再新建煤炭發(fā)電項(xiàng)目,并淘汰老舊燃煤電廠。

二是發(fā)展清潔能源,降低能源消耗過程中的碳排放。

清潔能源具有資源量豐富、環(huán)境友好、可循環(huán)性的特征,提高清潔能源的利用率是各國調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的重要途徑。

法國政府2020年發(fā)布新的多年期能源計(jì)劃,提出到2023年實(shí)現(xiàn)20.1GW可再生能源發(fā)電裝機(jī),到2028年實(shí)現(xiàn)44GW可再生能源發(fā)電裝機(jī);德國頒布了《氣候行動(dòng)法》、《可再生能源法》計(jì)劃提高可再生能源發(fā)電量;日本計(jì)劃提高海上風(fēng)電裝機(jī)量、實(shí)現(xiàn)氨混合燃料發(fā)電、提高氫能發(fā)電;美國制定了清潔能源革命計(jì)劃以支持清潔能源技術(shù)創(chuàng)新;我國可再生能源開發(fā)利用規(guī)模已成為世界首位;歐盟提出了清潔能源計(jì)劃與《歐盟氫能戰(zhàn)略》,推動(dòng)清潔能源的發(fā)展,還提出了新的提案要求到2030年可再生能源占?xì)W盟最終能源消耗的40%。

圖9 1965至2019年全球能源消耗結(jié)構(gòu)。注:數(shù)據(jù)來源于Our World in Data

降低工業(yè)碳排放,打造低碳工業(yè)

工業(yè)部門不僅會(huì)大量消耗能源,還會(huì)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的碳排放,因此工業(yè)部門的碳排放占比也較高。目前各國也制定了相應(yīng)政策,并采取了一定措施來降低工業(yè)部門的碳排放,其中主要的途徑是碳捕集、利用與封存技術(shù)(CCUS)、生物能源與碳捕集和儲(chǔ)存技術(shù)(BECCS)、循環(huán)利用技術(shù)。CCUS和BECCS能夠?qū)ιa(chǎn)過程產(chǎn)生的碳進(jìn)行捕集并進(jìn)行再次利用,從而提高資源使用效率,減少碳排放。

我國于2019年發(fā)布了《中國碳捕集利用與封存技術(shù)發(fā)展路線圖》,來推動(dòng)CCUS技術(shù)發(fā)展;英國、瑞典相繼推出了BECCU技術(shù)試點(diǎn)來減少碳排放。循環(huán)利用技術(shù)被廣泛用于循環(huán)經(jīng)濟(jì),對工業(yè)材料進(jìn)行循環(huán)利用,降低碳排放強(qiáng)度。

美國很早就對廢棄物處理出臺了相關(guān)法案,推廣再生資源回收利用工作;歐洲推出了《循環(huán)經(jīng)濟(jì)利用計(jì)劃》,從多方面建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟(jì);我國引印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》,構(gòu)建資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系,提高資源利用效率。

降低建筑碳排放,推進(jìn)綠色建筑

對建筑行業(yè)進(jìn)行綠色改造,發(fā)展新型建筑材料、改進(jìn)施工方式與流程、提高老舊建筑改造效果對減少建筑行業(yè)碳排放有重要作用。

實(shí)現(xiàn)途徑主要有兩條,一是建立綠色建筑評價(jià)體系,各國現(xiàn)在已經(jīng)推出了一系列的綠色建筑評價(jià)體系,對建筑環(huán)保性進(jìn)行評價(jià),從而控制建筑的碳排放,如美國的《綠色建筑評估體系》(Leadership in Energy & Environmental Design Building Rating System,LEED)、英國的BREEAM體系(BuildingResearch Establishment Environmental Assessment Method)、澳大利亞的ABGERS體系(Australian Building Greenhouse RatingScheme)、日本的CASBE體系(ComprehensiveAssessment System for Building Environmental Effidency)等。

二是不斷改進(jìn)現(xiàn)有老舊建筑,實(shí)現(xiàn)老舊建筑綠色升級。例如歐盟推出了“革新浪潮”倡議,提出到2030年所有建筑實(shí)現(xiàn)近零能耗;法國針對老舊建筑改造推出了翻新工程補(bǔ)助金,要求既有建筑進(jìn)行節(jié)能改造;英國推出“綠色賬單”計(jì)劃為老建筑安裝減排設(shè)施,并對新建建筑進(jìn)行評估,分析其耗能,助力建筑減排。

降低交通碳排放,發(fā)展交通脫碳

隨著人口的不斷增多、基礎(chǔ)建設(shè)的完善與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,交通行業(yè)不斷增長,成為碳排放量占比較高的行業(yè),因此各國開始設(shè)立相關(guān)政策規(guī)劃,推動(dòng)減少交通行業(yè)碳排放。

實(shí)現(xiàn)途徑主要有兩條,一是推行新能源交通工具,二是利用數(shù)字化提升交通運(yùn)輸效率。

在推行新能源交通工具方面,各國主要推動(dòng)燃料清潔化以實(shí)現(xiàn)交通出行、人貨運(yùn)輸?shù)木G色化。比如歐盟發(fā)布了《可持續(xù)與智能交通戰(zhàn)略》,促進(jìn)陸運(yùn)、水運(yùn)、空運(yùn)零排放,提出提案要求2030年新注冊燃油車比2021年減少55%,到2035年將不再有新的燃油車注冊;美國建設(shè)現(xiàn)金車輛貸款支持項(xiàng)目,推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展;部分國家公布了禁售燃油車時(shí)間表,提高新能源汽車占比。

在交通運(yùn)輸數(shù)字化方面,歐盟發(fā)布了《可持續(xù)與智能交通戰(zhàn)略》提出構(gòu)建自動(dòng)化的多式聯(lián)運(yùn)體系,優(yōu)化運(yùn)輸模式,提高利用效率,同時(shí)部署自動(dòng)汽車、無人機(jī)來提高交通系統(tǒng)的智能化。

提高生物碳吸收,發(fā)展低碳農(nóng)業(yè)

農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)中同樣會(huì)產(chǎn)生大量的碳排放。實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)低碳發(fā)展的途徑主要有兩條,一是減少生產(chǎn)過程的碳排放,二是增加碳吸收。

在減少碳排放方面,美國通過《清潔能源及安全法案》助力農(nóng)業(yè)耗能清潔化、高效化;英國推行有機(jī)農(nóng)業(yè)以減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與加工耗能;歐盟發(fā)布了《農(nóng)場到餐桌戰(zhàn)略》,通過減少糧食浪費(fèi)、促進(jìn)農(nóng)藥可持續(xù)利用、減少污染、發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè),支持農(nóng)業(yè)向可持續(xù)生產(chǎn)過渡。

在增加碳吸收方面,各國主要通過增加本國碳匯能力來增加碳吸收。比如英國推動(dòng)“林地創(chuàng)造資助計(jì)劃”,提高本國林地面積;美國發(fā)布《美國農(nóng)林部智能氣候體系》,通過森林管理、保護(hù)和恢復(fù)國有森林的途徑來增加碳匯能力。

利用碳交易機(jī)制,發(fā)展綠色金融

在《京都議定書》中,碳排放權(quán)交易體制是重要的減排機(jī)制之一,因此自《京都議定書》生效后,碳交易市場開始快速發(fā)展,綠色金融迅速推進(jìn),助力各國實(shí)現(xiàn)碳中和。歐洲、美國等國家或地區(qū)均陸續(xù)設(shè)立了碳排放交易市場,將碳排放權(quán)與減排措施實(shí)現(xiàn)的減排額度進(jìn)行量化并形成指標(biāo),從而在市場上進(jìn)行交易,從而提高全球整體的減排能力。

同時(shí),綠色金融不斷發(fā)展,通過綠色信貸、綠色稅收支持各行業(yè)新興技術(shù)發(fā)展,從而助力各行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和。歐盟推出了《歐盟可持續(xù)金融分類方案》、《歐盟綠色債券標(biāo)準(zhǔn)》等文件,推動(dòng)歐洲綠色金融的發(fā)展,此外還有提案提出到2026年開始設(shè)立碳邊境稅等具體目標(biāo);美國通過制度保障與金融創(chuàng)新優(yōu)化綠色金融資金的使用。